ホンダ公式サイト:NBOX

N-BOXの運転しやすさは、初めて車を選ぶ人や乗り換えを検討している人にとって大きな関心事のひとつです。

本記事では、N-BOXの特徴や基本スペックを踏まえ、運転しやすいと感じられるポイントと、注意すべき点をわかりやすく整理します。

また、乗り心地に関する印象、日常で役立つ運転のコツ、車庫入れで安定した動作を行うための考え方についても触れます。

さらに、高速走行時の安定性や運転支援機能であるホンダセンシングの活用方法、VTECターボの走行特性、燃費を改善するための調整ポイントなど、購入前に知っておくと判断に役立つ情報をまとめて紹介します。

- N-BOXの運転しやすさを左右する車体設計と装備が理解できる

- 走行シーン別の注意点と対策が把握できる

- 購入後に後悔しないグレードとオプションの考え方がわかる

- 実用燃費や維持費の見通しを立てられる

N-BOXでの運転のしやすさはどう評価されているか

- N-BOXの特徴・基本スペック

- 運転しやすいですか?メリットは?

- 運転しにくいですか?デメリットは?

- 乗り心地が一番いい軽自動車は?

- 運転の仕方のポイント

- 車庫入れのしやすさとコツ

N-BOXの特徴・基本スペック

N-BOXは全長3,395mm×全幅1,475mmの軽規格いっぱいのサイズに、約1,790mmの全高を組み合わせたスーパーハイトワゴンです。

箱型で見切りがよく、フロントウィンドウが大きく視界が広いため、車両感覚をつかみやすい設計です。

ホイールベースは長めで、高さのある車体でも直進安定性と乗り心地の両立を狙っています。

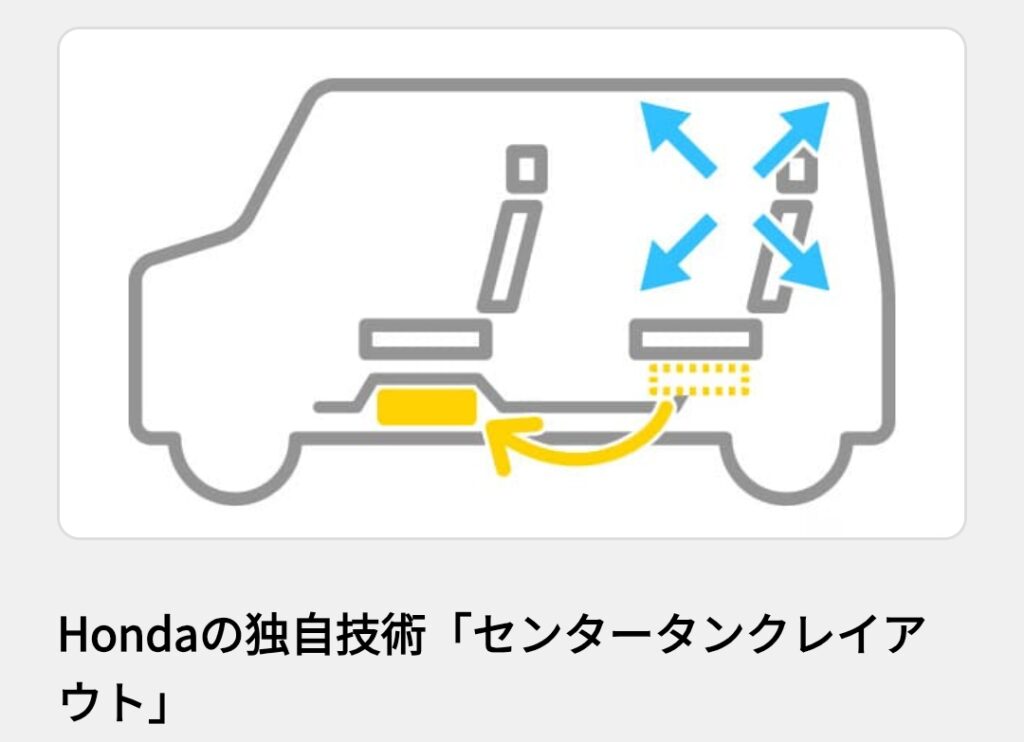

センタータンクレイアウトにより低床かつ広い室内を実現し、後席の足元や荷室の使い勝手にも配慮されています。

| 主要寸法・仕様 | 数値の目安 |

|---|---|

| 全長×全幅×全高 | 3,395×1,475×1,790mm |

| 最小回転半径 | 4.5m(ターボや4WDは4.7〜4.8m) |

| エンジン | 660cc i-VTEC(NA/ターボ) |

| 駆動方式 | FF/4WD |

| 変速機 | CVT |

上記の基本骨格に加え、加減速や操舵を支援する安全運転支援パッケージの採用で、日常域の運転負担を減らす工夫が随所にあります。(参照:性能・安全|N-BOX – https://www.honda.co.jp/Nbox/webcatalog/performance/)

運転しやすいですか?メリットは?

箱型でボンネットが短く、左右のピラー位置が把握しやすい形状のため、狭い路地やすれ違いでの走行判断がしやすい傾向があります。

アイポイントが高く、前方視界と斜め前方の見晴らしがよいので、歩行者や自転車を早めに見つけやすいのも利点です。

走行面では、ロングホイールベースと低重心設計が直進安定性に寄与します。

日常の発進・停止ではCVTの制御が滑らかに働き、渋滞時のギクシャクを抑えやすい構成です。

高速道路でも風や路面のうねりによるピッチやヨーの変化を抑える工夫がなされ、軽クラスとしては落ち着きのある操作感を目指しています。(参照:だから、N-BOXは走りがちがう! – https://www.honda.co.jp/Nbox/longwheelbase/)

運転しにくいですか?デメリットは?

aisyalaboイメージ

高さがあるため横風の影響を受けやすい場面があり、橋やトンネルの出入り口ではステアリング保持に注意が必要です。

背が高いことで立体駐車場の制限に引っかかるケースもあるため、駐車場の車両制限高さを事前に確認しておくと安心です。

グレードやオプションを重ねると車両価格が一般的な軽より高めになりやすく、総額が普通車と近づくことがあります。

ターボや4WD(参考:NBOX 4WDターボ車の快適性)を選ぶと最小回転半径が大きくなり、取り回しがわずかに増える点も理解しておくと扱いやすくなります。

乗り心地が一番いい軽自動車は?

aisyalaboイメージ

乗り心地は車体設計、タイヤ、サスペンションの締結方法、シートクッションの硬さ、遮音材の配置など多くの要素が複合して決まります。

N-BOXは長いホイールベースと低いフロアによって、段差通過時の上下動を抑えながらも、後席に座る乗員まで快適に感じられるよう配慮したチューニングが施されています。

また、車内の広さが余裕を生み、足元空間や頭上空間にゆとりがあることで閉塞感が少なく、長時間移動でも疲れにくい点も特徴です。

さらに、静粛性を高めるための吸音材やボディ剛性の調整も取り入れられており、軽自動車全体の中でも居住性に対する評価が高い傾向があります。

ただし、体感はグレード構成やタイヤサイズ、タイヤの銘柄、空気圧の状態によって変化するため、納車前には街中・段差・高速合流など複数のシーンで試乗し、自分に合ったフィーリングかどうか確認することが大切です。

運転の仕方のポイント

aisyalaboイメージ

市街地では視界の広さを活かして、右左折前に歩行者と自転車の動きを早めに把握することが安全の鍵となります。

背が高い車は重心が高くなりがちなので、急な舵や急加速を避け、穏やかな操作を心がけると安定感が増します。

高速合流や追い越しではアクセルの踏み増しに対するCVTの反応に一拍あるため、余裕をもって操作するとスムーズです。

坂道ではターボ車が余裕を感じやすく、NA車ではアクセル開度が大きくなりがちなので、必要に応じてSレンジやエンジンブレーキの活用も検討します。

車庫入れのしやすさとコツ

出典元:1回切り返すだけでスムーズ! バックでの車庫入れ篇【お悩み解決!菰田潔の運転レッスン】JAF Channel

直線的なボディサイドと水平基調のベルトラインにより、白線への平行出し入れが見当をつけやすいのが特徴です。

さらに、角張った形状は車体の端を把握しやすく、駐車枠に対する自車位置の見極めがしやすくなります。

また、ルームミラーやドアミラーでの確認に加えて、後方には低い縁石や植栽、ポール、小さな子どもが入り込む可能性のある死角が存在するため、バックを開始する前には、一度体をひねって直接後ろを目視する、あるいは必要に応じて車外に出て周囲状況を確認するなど、物理的な安全確認が欠かせません。

加えて、オプションのバックカメラや全方位モニター、ソナーセンサーなどを併用すれば、ミラーでは死角となりやすい車両直近の障害物や接触リスクをより早く把握でき、特に夜間や狭い駐車スペースでの取り回しにおいて安心感が高まります。

N-BOXでの運転のしやすさを高める装備と走行性能

- 高速時のふらつきと高速道路での自動運転

- ホンダセンシング使い方

- VTECターボの走行性能

- 燃費悪すぎと感じる理由

-

運転初心者向け!N-BOXのよくある質問Q&A

高速時のふらつきと高速道路での自動運転

aisyalaboイメージ

高速のふらつきは、横風、路面のうねり、タイヤの摩耗や空気圧不足、積載バランスなど複数の要因が関わります。

N-BOXは長いホイールベースと足まわりの最適化で直進性の向上が図られていますが、タイヤ空気圧の適正化や、風の強い日は速度を控えるなど運転側の対策も効果的です。

高速道路の自動運転と見える支援は、厳密には運転支援であり自動運転ではありません。

車間維持を支えるアダプティブクルーズコントロールや車線維持支援は、運転者の監視と操作が前提のアシスト機能とされています。

ステアリングから手を離さず、周囲の状況を常時確認しながら活用することが前提です。(参照:Honda SENSING – https://www.honda.co.jp/ownersmanual/webom/jpn/n-box/2024/details/136238090-90710.html)

ホンダセンシング使い方

ホンダセンシングは複数の機能の集合体で、渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール、車線維持支援システム、衝突軽減ブレーキ、誤発進抑制、標識認識、オートハイビームなどで構成されます。

基本はメインスイッチで待機状態にし、走行中にセットスイッチで速度を設定します。

渋滞時はゼロ近辺まで自動減速と再加速を支えますが、先行車の動きや合流車の挙動を見ながら、ブレーキやステアリングで適宜介入する前提です。

車線維持では、車線の白線をカメラが検知していることが前提条件です。

ウィンカー操作で一時解除し、車線中央に戻ると復帰する動作を理解しておくと、合流や車線変更時に挙動が読みやすくなります。

降雨や逆光、工事区間の不明瞭な白線では作動しにくい場面があるため、機能に頼り切らない運転が求められます。(参照:各機能の作動や操作説明 – https://www.honda.co.jp/ownersmanual/webom/jpn/n-box/2024/details/136238090-90788.html)

VTECターボの走行性能

aisyalaboイメージ

ターボ仕様は低回転からのトルクが厚く、合流や上り坂での余裕が増します。

CVTの制御と組み合わせて、速度域に応じたエンジン回転の保持やスムーズな加速を狙った味付けになっており、家族や荷物が多い場面でも余裕を感じやすい構成です。

一方で、ターボ車は最小回転半径が拡大し、タイヤやブレーキの負担も相対的に増えるため、こまめなメンテナンスが扱いやすさを保つ近道です。

» NBOX VTECターボの魅力とは?特徴や走行性能を徹底検証

走りの安定感を生む車体設計

ロングホイールベースとセンタータンクレイアウトは、ピッチング・ローリングの抑制や低重心化に寄与します。

ステアリング制御やサスペンションの締結方法の最適化と合わせ、直進や切り返しでの落ち着きを狙った全体設計が採られています。(参照:だから、N-BOXは走りがちがう! – https://www.honda.co.jp/Nbox/longwheelbase/)

燃費悪すぎと感じる理由

aisyalaboイメージ

カタログのWLTCモードでは、NAのFFで21km/L台、ターボFFで20km/L前後の目安が示されています。

実走行では渋滞、短距離走行、寒冷時の暖機や空調使用が影響し、数値が下振れすることがあります。

タイヤ空気圧の低下、不要な荷物の積載、急加速・急減速の多用、アイドリング時間の長さも燃費に響きます。

改善策としては、タイヤ空気圧の点検と負荷の軽減、交通の流れに合わせた一定速走行、ECONモードの活用、エアコン設定の最適化などが現実的です。

短距離・寒冷地中心の使い方ではハイブリッドに比べ不利になりやすい点を理解し、走行条件に合う期待値を持つと満足度が上がります。(参照:性能・安全内の燃費情報 – https://www.honda.co.jp/Nbox/webcatalog/performance/)

運転初心者向け!N-BOXのよくある質問Q&A

【安全運転を助ける機能:Honda SENSINGについて】

Q1. Honda SENSINGって、どんな時に役立つ「安全機能」ですか?

A1. Honda SENSINGは、運転を手助けしてくれるシステムです。事故を未然に防いだり、ぶつかりそうになった時に被害を軽くしたり、また高速道路での運転を楽にしてくれるサポートもします。

ただし、車が勝手に運転してくれるわけではないので、常に周囲の安全確認は必要です。

Q2. ぶつかるのを防いでくれる機能はありますか?

A2. はい、あります。代表的なのが衝突軽減ブレーキ(CMBS)です。車だけでなく歩行者や自転車も検知し、衝突回避や被害軽減を手助けします。多くの安全機能は、特別な操作をしなくても自動でサポートしてくれます。

Q3. アクセルとブレーキを踏み間違えそうになった時、助けてくれますか?

A3. はい。N-BOXには急アクセル抑制機能が搭載されています。踏み間違いを検知すると、車が急な飛び出しを防止します。前に障害物がなくても作動するので、より安心です。

Q4. 駐車が苦手なのですが、周りの障害物を教えてくれる機能はありますか?

A4. あります。パーキングセンサーシステムが車の前後の障害物を検知して音と表示で知らせます。

また、低速走行中に壁などへぶつかりそうな場合は、近距離衝突軽減ブレーキが作動して衝突回避を助けます。

【運転のしやすさ:N-BOXの構造と便利な機能について】

Q5. N-BOXは大きめの軽自動車ですが、車両感覚は掴みやすいですか?

A5. はい、とても掴みやすいです。N-BOXは四角い形のため車の端が把握しやすく、初心者でも運転しやすいのが特徴です。

Q6. 運転席からの見晴らし(視界)は良いですか?

A6. 視界はとても良いです。運転席の目線が高く、前方を広く見渡せます。フロントピラー(前の柱)も細く設計されていて、死角が少ない安心感があります。

Q7. 駐車や幅寄せが苦手なのですが、助けになる装備はありますか?

A7. はい。「ピタ駐ミラー」が便利です。特に左前タイヤ付近や車の真後ろなど、見えにくい部分をしっかり確認できます。小さな子供や動物がいても安心です。

Q8. 高速道路で楽になる機能はありますか?

A8. 渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール(ACC)と車線維持支援システム(LKAS)が役立ちます。

・ACC:前の車に合わせて自動で速度調整し、停止・再発進もサポート

・LKAS:車線の中央をキープできるようハンドル操作を支援

Q9. 信号待ちで便利な機能はありますか?

A9. オートブレーキホールド機能が便利です。停止中にブレーキから足を離せます。

また電子制御パーキングブレーキは、スイッチ操作で簡単にパーキングブレーキをかけられ、発進時は自動解除されます。

Q10. N-BOXは国から安全性を評価されていますか?

A10. はい。N-BOXは2023年度の自動車安全性能評価で、最高ランク「ファイブスター賞」を獲得しています。

N-BOX運転しやすさのまとめ

- 箱型と大きなフロントガラスで車両感覚をつかみやすい

- 視界が広く斜め前方の死角が少ない

- ロングホイールベースと低重心で直進性に配慮

- 高さがあるため横風の影響には注意が必要

- 立体駐車場の高さ制限をあらかじめ確認する

- ターボや4WDは最小回転半径がわずかに拡大する

- 渋滞時はCVTが穏やかで扱いやすい

- 高速のふらつきは空気圧管理と速度調整で抑える

- 高速道路の支援機能は自動運転ではない

- ホンダセンシングは監視と操作が前提のアシスト

- 白線認識が不十分な場面では支援に限界がある

- 車庫入れは直線的な車体で平行出し入れがしやすい

- カメラやセンサーを組み合わせて死角を補う

- VTECターボは合流や上り坂で余裕がある

- WLTCと実燃費の差は使い方次第で変動する