新型フリードの乗り心地を詳しく知りたい方に向けて、ガソリンタイプとe:HEVでの違い、運転席や助手席の快適性、2列目や3列目の座り心地、また乗り心地が悪いと感じやすい場面と改善のポイント、加速や走りの特徴から室内寸法までも注目点を整理しました。

さらに、試乗記や口コミ・評判から読み取れる傾向も交え、客観的な情報をまとめて解説します。

- e:HEVとガソリンの乗り心地と走りの違いを理解

- 各席の快適性と実用シーンでの評価を把握

- 乗り心地が気になりやすい場面と対策を学ぶ

- 主要諸元と室内寸法の基礎を確認

新型フリードの乗り心地:総評と特徴

- 加速・走りの印象と安定性

- e:HEVの乗り心地の評価

- ガソリンタイプの乗り心地を解説

- 室内寸法と乗車時の広さ

- 運転席・助手席の快適性

- 2列目・3列目の座り心地

加速・走りの印象と安定性

新型フリードの走行印象は、低速から中速域にかけての力強い加速と、レーンチェンジ時の揺り返しが小さい安定挙動に集約されます。e:HEV(電動走行主体のハイブリッド)ではモーターが主役となる領域が広く、クリープから交通流へ乗るまでの立ち上がりが滑らかです。

モーターは発進直後から最大トルクを発生しやすい特性があり、アクセル開度に対する車速上昇の遅れが少なく、追い越し加速や高速合流でも操作に対する反応が読み取りやすいと評価されやすい構造です。

さらに、ホイールベース2740mmの取り回しと骨格剛性の向上が直進安定に寄与し、微舵での修正量を抑えやすいことが、長距離移動における疲労低減にもつながるとされています。

4WD(四輪駆動)設定では、前後輪へ駆動力を自動配分する制御が用意され、雨天や雪道での発進・登坂時のトラクション確保を狙っています。

横風や路面のうねりに対しても、ボディのねじれ剛性向上とサスペンションブッシュの低フリクション化が効き、姿勢変化を穏やかに保つ方向の味付けが採られています。

とくに都市部の高架継ぎ目や荒れた舗装の連続でも、ハンドル保持トルクの変動が小さく、操舵入力と車両応答のズレを抑える思想が見てとれます。詳細仕様や制御の説明はメーカーの公表資料に整理されています。(出典:Honda 公式サイト「FREED 性能・走行」)

e:HEVの乗り心地の評価

e:HEVは二つのモーター(走行用と発電用)とエンジンを組み合わせ、速度域や負荷に応じて「シリーズ式(モーター駆動中心)」と「パラレル式(エンジンが駆動に関与)」を切り替えます。

市街地ではシリーズ式の比率が高く、エンジン回転変動が小さいため、耳に届く騒音の成分がフラットになりやすく、結果として静粛と滑らかさを感じやすいのが特徴です。段差通過では、ダンパー減衰とブッシュの摩擦低減が相まって入力を素早く丸め、突き上げ感を抑制。

電動ならではの回生ブレーキ(運動エネルギーを電気に戻す制御)が減速Gを滑らかに分担するため、ペダル操作に対する減速の立ち上がりが自然で、頭の前後動(ピッチング)を抑える方向に働きます。

また、シリーズ⇄パラレルの切替は制御上の最適化が進んでおり、走行シーンの移り変わりに合わせてエンジンの始動・停止やクラッチ接続を調和させることで、聴感上の違和感(ドローン音や唸り)を低減する工夫が施されています。

一般にモーター最高出力90kW、最大トルク253Nm(0–3000rpm付近)という数値は、発進直後からの押し出し感を担保しやすく、同乗者が感じやすい「遅れ」や「ギクシャク」を避ける方向に効きます。

さらに、EPS(電動パワーステアリング)のモーター容量増強により、微舵域でのリニアな応答性が高められ、車線変更後の姿勢収束も滑らか。これらが合わさり、“上質寄りの快適志向”という印象が形成されやすいと言えます。

騒音・振動(NVH)面では、床下やダッシュの遮音材・制振材の配置見直し、フロアフレームや開口部剛性の最適化が寄与します。結果としてロードノイズの帯域を抑え、会話明瞭度の確保や長距離クルーズ時の聴覚疲労低減を狙った作り込みが施されています。

4WD併用時は発進や雨天時のトラクション確保が増し、舵角に対する車両の姿勢変化を安定側へ寄せるため、郊外路やワインディングでの安心感につながります。

なお、装着タイヤの銘柄や空気圧は乗り心地・静粛性の印象に大きく影響するため、購入前の試乗では路面の継ぎ目やラフな舗装を意図的に含め、家族構成・積載を想定した条件で確認する方法が推奨されます。

ガソリンタイプの乗り心地を解説

1.5Lガソリン+CVTは、近年の制御最適化により、アクセルを踏み増した際のエンジン回転上昇と車速の伸びを段付き感の少ない「擬似ステップ」制御で同期させ、加減速の自然さと扱いやすさを高めています。

小排気量NA(自然吸気)は高回転域での伸びや音質が演出されがちですが、日常域ではCVTのローレシオ化とアクセルオフ時の燃料カット制御の段階化によって、ショックの少ない立ち下がりを実現。

これにより、渋滞路や生活道路での速度調整がスムーズになり、同乗者の頭の前後動や酔いの誘発要因を抑えやすくなります。

サスペンションはストラット(フロント)/車軸式(リア)という実用ミニバンに適した構成で、ばね上の動きを素直に制御する方向の減衰チューニングが採られています。

とくに街中の減速帯や鋭い段差では、高周波の当たりを丸めつつ、一発で収束させる「当て感」と「収め」を両立させることが重要で、新型ではブッシュの低フリクション化やダンパーの微低速域の見直しにより、連続入力での不快な上下振動の蓄積を軽減する狙いが見られます。

結果として、e:HEVほどの静粛性や瞬発力は持たない一方、穏やかで癖のない挙動が通勤・送迎・買い物といった反復場面で評価されやすい構成です。

体感される乗り心地は、装着タイヤ(銘柄・ロードインデックス・速度レンジ)と指定空気圧、さらにはホイール径(15/16インチ等)で大きく変わります。

試乗では必ず路面の継ぎ目やラフ路、緩い連続カーブを含めた短い周回を設定し、家族の同乗や積載状態も再現すると判断が確実です。静粛性を重視する場合は、転がり抵抗とパターンノイズのバランスが良いツーリング系タイヤの選択肢を販売店に相談するとよいでしょう。

室内寸法と乗車時の広さ

新型フリードの魅力のひとつは、コンパクトサイズながら室内の広さと使い勝手をしっかりと確保している点にあります。

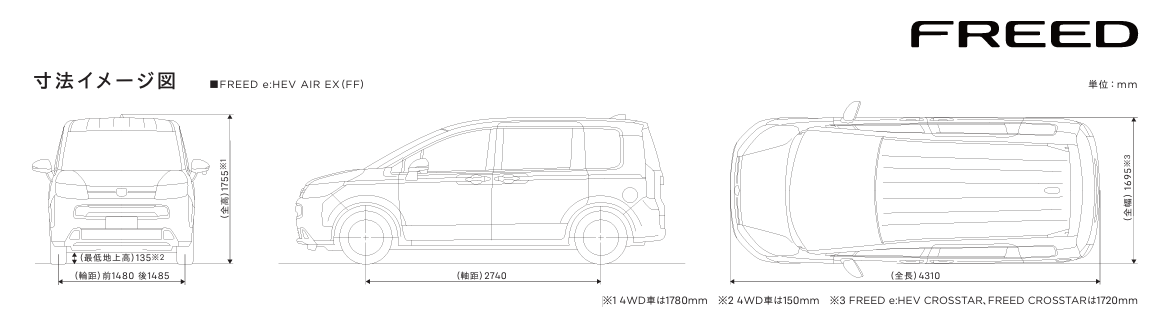

外形寸法は全長4310mm×全幅1695mm×全高1755mm(FF車の場合)と、日本の都市部の駐車場や狭い道路事情に適したコンパクトなサイズですが、ホイールベースは2740mmと長めに設定されています。

この数値は室内空間効率の向上に直結し、前後席間のゆとりを大きく確保することに貢献しています。(出典:Honda 公式主要諸元PDF)

特に注目すべきは、室内高の確保です。全高が1755mmとミニバンとしては標準的ですが、フロアの高さを抑える設計やシート配置の最適化によって、着座時の頭上空間が広く感じられるよう工夫されています。

そのため、大人が2列目や3列目に座っても閉塞感が少なく、車内移動や荷物の積み込みも容易です。また、シートスライドの可動範囲が広く、2列目シートを前後に調整することで3列目の足元スペースを拡大することができます。

| 項目 | e:HEV AIR EX(FF)抜粋 | 備考 |

|---|---|---|

| 全長×全幅×全高 | 4310×1695×1755mm | 4WDは全高1780mm |

| ホイールベース | 2740mm | 直進安定と室内効率に寄与 |

| 車両重量 | 約1480kg | グレード差あり |

| 室内高 | 未公表(参考値約1280mm) | シート形状で変動 |

| WLTC燃費 | 25.4km/L | 6人乗りFFの公表値 |

これらの寸法は単なる数値ですが、実際の座り心地やスペース感覚はシート形状やクッションの厚みで大きく変化します。そのため、購入検討時は必ず試乗・着座を行い、足元や頭上空間を実体験することが重要です。

さらに、ラゲッジスペースの使い勝手も改善されており、3列目シートを格納した際の床面がフラットになり、ベビーカーやキャンプ用品といった大型荷物の積載も容易になっています。これにより、日常用途からレジャーまで柔軟に対応できる設計思想が反映されています。

運転席・助手席の快適性

新型フリードの運転席と助手席は、ドライバーと同乗者双方にとって快適性を意識した設計が採用されています。運転席まわりは水平基調のインパネデザインで、Aピラーを細く設計することで前方視界を広く確保。これにより、交差点での右左折や駐車時に死角が減少し、安心感が高まります。

さらに、メーター類は視認性の高いレイアウトに統一されており、視線移動を最小限に抑える工夫がなされています。助手席側も収納スペースや小物トレーの配置が見直され、日常使いでの利便性が向上しました。

特に、助手席前のインパネ収納やドリンクホルダーの位置は、日常生活での細かな不便を解消するポイントとして評価されています。(詳しくは フリードのドリンクホルダー(GT系)困りごと解決!快適にする方法 で紹介しています。)

また、シート形状は腰部をしっかりと支えるサポート性を重視し、長時間乗車でも疲れにくい構造になっています。

さらに、運転席のシートリフターやチルトステアリングなど、細かな調整機能も充実しており、体格や好みに合わせた最適なドライビングポジションを確保できます。助手席においても足元空間の広さが確保されており、日常の送迎や旅行でも快適性が損なわれないよう設計されています。

2列目・3列目の座り心地

ホンダ公式サイト:フリード 2列目ベンチシート

2列目は、キャプテンシート仕様(6人乗り)とベンチシート仕様(5人・7人乗り)が選べます。キャプテンシートは独立性が高く、ひじ掛けやリクライニング機構を備えており、長距離移動でも姿勢を安定して保持しやすいと評価されています。

一方で、ベンチシートはシートアレンジの自由度が高く、多人数乗車や荷物の積載に対応しやすい点が魅力です。

3列目については、従来モデルで指摘されていた「足元の窮屈さ」や「シートクッションの薄さ」が改善され、座面の厚みや背もたれの角度を見直すことで快適性が向上しました。視界も広がり、閉塞感を抑えた空間設計が施されています。

ただし、体格が大きな大人が長時間乗車する場合には、2列目より快適性が劣るという意見も一部で見られます。

多人数乗車では2列目シートのスライド量の調整が重要です。2列目の足元スペースを「握りこぶし1〜1.5個分」程度残す設定にすると、3列目でも快適性が確保できるという試乗レビューが報告されています。これは実際の利用シーンに即した具体的な目安として参考になります。

また、3列目シートを格納すれば広大な荷室スペースが生まれ、アウトドアや旅行用途においても柔軟性が高い設計となっています。したがって、日常の家族送迎から長距離ドライブ、レジャーまで幅広い使い方に応えられるシートレイアウトを持っているといえます。

新型フリードの乗り心地:注意点と傾向

- 乗り心地が悪いと感じる場面

- 乗り心地の改善ポイント

- 試乗記から読み取れる傾向

- 口コミ・評判の要点整理

乗り心地が悪いと感じる場面

aisyalaboイメージ

新型フリードは全体として快適性を重視したチューニングがなされていますが、試乗記や口コミの中には「乗り心地が硬め」と評価されるケースも見られます。

とくに、荒れた舗装路や波打ったアスファルトを低速で走行する場面では、タイヤからの入力が直接的に伝わりやすく、細かい振動が連続すると「突き上げ感」として体感されることがあります。

また、速度が低い状態で大きな段差や橋の継ぎ目を通過した際に、ショックの収まり方がドライバーの感覚によっては「硬い」と受け止められる傾向があります。

この印象は、車両重量・サスペンション形式(前ストラット/後トーションビーム)・タイヤの組み合わせが影響しています。車両重量約1480kg前後というコンパクトミニバンとしてはやや重めの部類であり、その分足まわりにある程度の剛性感が必要です。

したがって、乗り心地を柔らかくしすぎると車体の揺れ戻しやふらつきが増してしまうため、Hondaは安定性を優先する方向でチューニングしていると考えられます。

体感的に「悪い」とされる場面の多くは、タイヤサイズや銘柄・空気圧の条件に影響を受けます。とくに低偏平タイヤを履いたグレードでは、路面入力が強調されやすい傾向があるため、購入検討時には必ず試乗で走行環境を再現することが推奨されます。

一方で、高速道路やスムーズな舗装路では、直進安定性が高く、同乗者から「快適」と評価される傾向が強いため、利用シーンによって評価が分かれることを理解しておく必要があります。

乗り心地の改善ポイント

aisyalaboイメージ

フリードの乗り心地をより自分の好みに近づける方法として、いくつかの現実的な改善ポイントが挙げられます。まず重要なのはタイヤの空気圧管理です。

指定空気圧より高めに設定すると路面入力が強く伝わりやすく、逆に低すぎると燃費性能や操縦安定性に悪影響が出ます。そのため、メーカー指定値を基準としつつ、季節や積載量に応じた微調整が効果的です。

次に、タイヤ銘柄や種類の選定があります。ツーリング系やコンフォート系のタイヤはサイドウォールが柔らかめに設計されており、段差や継ぎ目の突き上げを和らげやすい特徴があります。

逆にスポーツ系タイヤは応答性やグリップ重視のため、乗り心地が硬めに感じられることが一般的です。また、シートポジションやリクライニング角度の調整も、体感的な快適性に大きな影響を与えます。

背もたれ角度を適切に設定することで段差通過時の衝撃を背中全体で分散でき、腰や首への負担を軽減できます。さらに、車内に積載した荷物をしっかり固定することも重要です。荷物が動くことでノイズや振動が増幅され、不快感につながるケースがあるためです。

最も確実な改善方法は、ディーラーでの試乗を通じて自分に合った仕様を選ぶことです。純正アクセサリーやサスペンションセッティングの選択肢も用意されている場合があるため、販売店に相談して確認するのが望ましいでしょう。

試乗記から読み取れる傾向

aisyalaboイメージ

自動車専門媒体の試乗記を俯瞰すると、新型フリードは「静粛性」「スムーズな加速」「姿勢の安定感」というキーワードで語られることが多い傾向にあります。

e:HEVではモーター主体の走りにより、発進から市街地速度域までのレスポンスがスムーズで、エンジン回転と車速のズレが少ないため、ドライバーの操作に車が素直に追従する印象を与えます。加えて、レーンチェンジ後の揺れ戻しが小さいことから、同乗者が安心できる乗り味とされています。

一方で、ガソリンモデルはe:HEVほどの静粛性やトルク感はないものの、「自然な制御」と「扱いやすさ」が強調されることが多く、街乗りや短距離の移動ではむしろ好ましいという声も見られます。

特にCVT制御の最適化によって、従来型にあった「ラバーバンドフィール(回転だけ上がって加速が遅れる感覚)」が抑えられており、操作と挙動の一致感が改善されたと報告されています。

また、4WDモデルに関しては「悪天候時や雪道での安心感が高い」という評価が共通しており、生活圏の天候条件を考慮してFFかAWDを選択するのが望ましいとされています。これらの情報はHonda公式サイトでも案内されています。(出典:Honda 公式 FREED 性能ページ)

まとめると、専門媒体の試乗評価からは「総じて家族全員が安心できる安定志向の走り」という傾向が明確に読み取れます。走行性能と快適性のバランスが重視され、コンパクトミニバン市場において求められる要件をしっかり満たしているといえるでしょう。

口コミ・評判の要点整理

一般ユーザーの口コミや評判を俯瞰すると、新型フリードは静粛性の高さと長距離でも疲れにくい快適性を評価する声が目立ちます。

特にe:HEVモデルに関しては、電動走行による滑らかな加速や街乗りでの静かな車内環境が好印象を与えているようです。高速道路における直進安定性も高く、家族での旅行や帰省など長時間のドライブでも安心して利用できるという傾向が見られます。

一方で、装備面に関する要望も散見されます。たとえば「ステアリングヒーターが欲しい」「シートヒーターがグレードによって制約される」といった意見があり、細部の快適装備については改善を望む声が一定数存在します。

また、タイヤサイズやグレードによって乗り心地の印象が大きく変わるため、購入者の中には「グレードを選び直した」「純正タイヤを交換した」といった投稿も確認できます。

口コミでは、2列目や3列目の使い勝手についても触れられることが多く、2列目キャプテンシート仕様では快適性が高いとの評価が多数を占めています。

3列目に関しては「大人が長時間座るにはやや窮屈」という声がある一方で、「子どもや短距離利用なら十分」という肯定的な意見も存在し、ユーザーの利用状況に応じた感じ方の違いが浮き彫りになっています。

口コミ・評判は個人の利用環境や好みによって差が出やすい情報です。必ず複数の意見を参照し、自身で試乗を行うことが最終判断において重要となります。

総じて、ユーザーからの評価は「静粛性」「安定性」「実用性」に強みがある一方で、「装備の細部」「タイヤ選択」による差異が課題として挙げられていると整理できます。

参考情報として利用しつつ、最終的には自分の生活環境や走行シーンを想定して判断することが推奨されます。(出典元:みんカラ 価格ドットコム)

新型フリードの乗り心地:まとめ

- 新型フリードはモーター主体のe:HEVで滑らかな加速と高い静粛性を備えている

- ガソリンモデルは穏やかな加速と扱いやすさで日常用途に適している

- AWD仕様は雨天や雪道での安定感を高めたいユーザーに有効である

- 段差や荒れた舗装では硬めに感じる場合があり体感差が出やすい

- 乗り心地改善には空気圧管理やタイヤ銘柄の選定が効果的である

- 運転席は視界設計や操作系の改善により快適性が向上している

- 助手席は収納配置や足元空間の広さで日常の利便性が高い

- 2列目キャプテンシートは長距離でも姿勢保持に優れている

- 3列目は従来比で快適性が改善されたが体格により評価が分かれる

- 室内寸法はホイールベース延長で広さと安定感を両立している

- 高速道路では直進安定性と静粛性が高く長距離移動に向いている

- 口コミでは静粛性と快適性を評価する声が圧倒的に多い

- 装備の細部やグレードごとの差異に改善を望む意見も見られる

- 走行性能と快適性のバランスを重視した設計が特徴である

- 最終的な判断には複数情報の比較と実際の試乗体験が不可欠である

これらの要点を踏まえれば、新型フリードの乗り心地は「家族全員が安心して快適に移動できるコンパクトミニバン」として位置付けられると整理できます。

より詳しい最新情報や価格・装備構成は、メーカー公式の製品ページ・装備表・主要諸元で確認するよう案内されています。(参照:Honda 製品サイト) (参照:Honda ニュースリリース) (参照:主要装備PDF) (参照:主要諸元PDF)

購入に迷う場合は“月額で乗る(維持費込み)”という方法もあります。新型フリードのサブスク料金を比較すると判断が早いです。

新型フリードを「月々定額」で賢く手に入れる

新型フリード、買う前に「月額いくらか」を一度だけ確認してみませんか?

新車はローン購入だけでなく、税金・車検・メンテ費用を含めて毎月定額で乗るという選択肢もあります。 まずはシミュレーションで月々の目安を出しておくと、購入プランと総額で比較しやすくなります。

- まとまった初期費用なしで始めやすい(プランによる)

- 支払いが読みやすく、家計管理がシンプル

- 車検やメンテ費用のブレを抑えやすい(契約内容による)

※入力は短時間/まずは目安だけでOK ※当サイトはアフィリエイト広告(PR)を含みます。 本記事は情報提供を目的としており、特定の契約を推奨するものではありません。 ※月額料金・契約条件は車種・グレード・オプション・地域・契約期間等により変動します。 最新の内容は必ず公式ページでご確認ください。